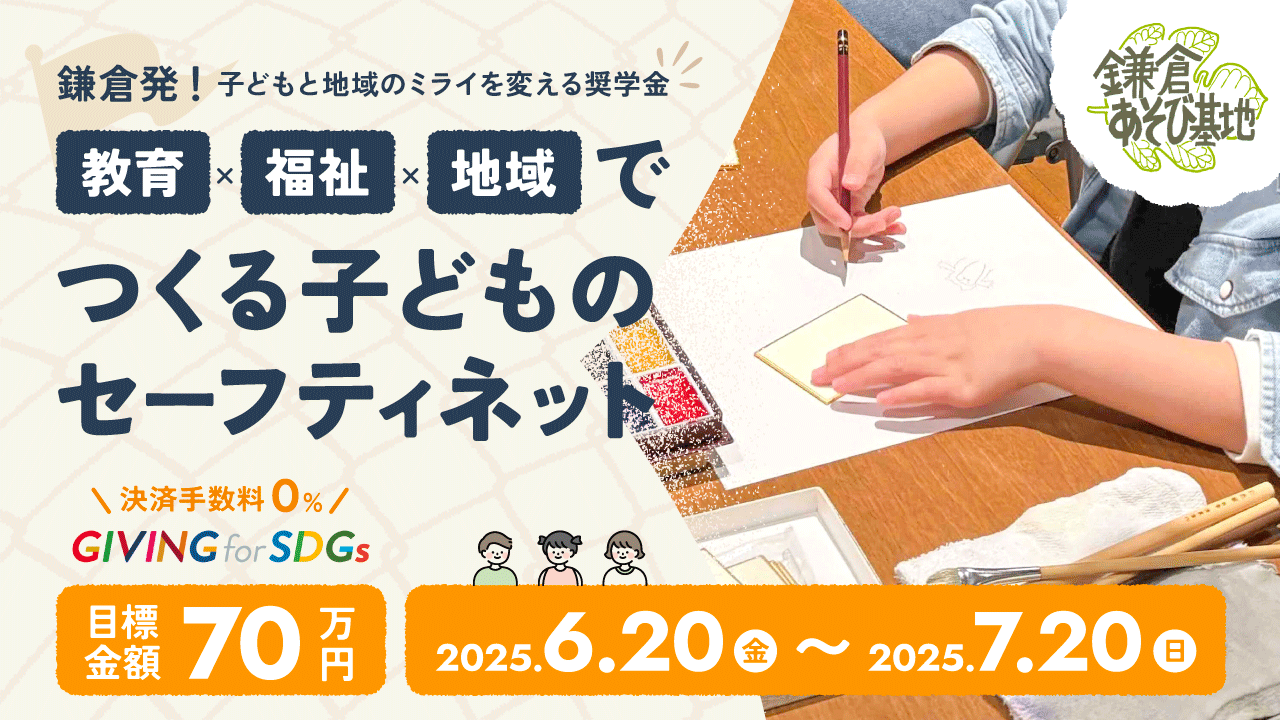

2025年7月5日、「フリースクール奨学金制度が変える、地域のミライとは?」と題したトークイベントを開催しました。

登壇したのは、認定NPO法人鎌倉あそび基地代表の水澤麻美と、鎌倉市健康福祉部部長の鷲尾礼弁氏。

不登校や生活困窮など、子どもたちが抱える困難に対して、地域や行政はどう関われるのか。

両者の経験や想いをもとに、奨学金制度をきっかけとした「支え合える地域」への一歩を語り合いました。

子どもたちが「自分で選べる社会」をつくりたい

水澤:

今、日本には不登校の子が34万人以上いると言われています。その中で「どこにもつながれていない」子どもが4割にものぼる、というデータがあります。

私たちは「子どもが真ん中の居場所」をつくりたいという想いで13年間活動してきましたが、いまこそ、次の一歩を踏み出すときだと思っています。

鷲尾:

“選べない”って、実は子どもにとってすごく大きなストレスですよね。学校に行けなくなった子どもが、「他の選択肢」を持てるかどうかは、その後の人生にも関わってくる気がします。

水澤:

まさにその部分に届くようにと、今回、クラファンで奨学金制度の立ち上げを目指しています。

対象は、就学援助や生活保護を受けている家庭のお子さん。経済的な事情で「選ぶことをあきらめてしまう」ことがないように、まずはフリースクールの1年間の利用料をカバーする制度です。

制度を使って、つながるきっかけに

鷲尾:

制度をつくる側にいて感じるのは、「つくること」と「届くこと」は別物だということ。本当に支援が必要な家庭ほど、情報にアクセスできなかったり、制度を使いこなせなかったりする。

水澤:

そこをつなぐ人や場が、必要なんですよね。奨学金を使って「あそび基地に通える」ことだけが目的ではなくて、「その子と出会える」「家庭と関係ができる」きっかけになればと思っています。

鷲尾:

それって、支援というより“関係づくり”ですね。僕も生活保護のケースワーカーをしていた頃、子どもの姿がなかなか見えなくて。家庭の困難は把握できても、子ども本人の気持ちまでは届かないことが多かった。

水澤:

だからこそ、私たちのような民間団体が、子どもと行政や地域の“間”をつなげる存在になれたらと思っています。

フリースクールLargoで広がる地域とのつながり

水澤:

Largoでは、子どもたちの「やってみたい」に応じたワークショップを開催しています。たとえば、英語ワークショップで子どもが大好きなBTSの歌をうたってみたり、ガイド協会の理事に依頼して歴史が好きな子と一緒に鎌倉のまちを歩いたこともあります。

鷲尾:

それ、いいですね。学校ではなかなか出会えないような大人と出会えるのって、子どもにとってすごく刺激になる。地域の人の「得意」や「経験」が生きるんですね。

水澤:

そうなんです。奨学金をきっかけに、地域の中に子どもが入っていける。そして、それを支える人たちも、誰かとつながって孤立しない。そういう関係をつくっていきたいんです。

「ここかま」が目指す、官民連携の新しいかたち

鷲尾:

市では今、「ここかま※」という官民連携のプロジェクトを進めています。孤独・孤立を防ぐために、企業や市民団体、医療・福祉関係者などが緩やかにつながるネットワークを目指しています。

※人と地域がつながるプラットフォームかまくら(ここかま)

水澤:

そのなかに、子どもや子育て家庭が入っていける仕組みができたらいいですね。地域には本当にいろんな人がいて、それぞれができる形で関わってくれる。

鷲尾:

奨学金制度って、単なる「経済支援」じゃなくて、「その子に関わるチャンス」でもあるんだなと今日改めて思いました。

応援の輪が、地域を変える

水澤:

私たちのクラウドファンディングも、実は寄付を通して「地域に関わる入り口」なんです。お金を出してくれる人がいて、学びに参加する子がいて、関わる大人がいて… その関係が循環していく。

鷲尾:

「支える・支えられる」という一方通行ではなく、みんなが関係の中にいる。それが、地域の豊かさなんでしょうね。

水澤:

そう思います。小さな制度かもしれませんが、ここから広がる関係性は大きな力になる。

これからも、たくさんの人と一緒にこの挑戦を進めていけたら嬉しいです。